当叶夫根尼·巴克姆特斯基(Evgeny Bakhmutsky)的祖父为他施洗时,这位老人哭了起来,但他留下的不仅仅是快乐的泪水。

“我祖父之所以哭,是因为知道我第二天就可能被捕,”叶夫根尼说,“也因为他知道,在这片土地,基督信仰意味着一条通往痛苦和死亡的道路。”

彼得·巴克姆特斯基(Peter Bakhmutsky,即祖父)的情感并不是夸大其词。1945年,这位牧师被流放到位于西伯利亚的劳改营,一生辗转于矿井之间。彼得的儿子,即叶夫根尼的父亲后来娶了一个女孩,这位女孩的父亲也是一位被流放的牧师,而她的祖父则因信仰而被杀害。

“在我们家,你需要在5岁时就开始靠大脑来记住整本圣经,用你的全心,”彼得说,“因为你不知道自己哪天会进监狱,所以最好带本圣经。”

20世纪对俄罗斯基督徒来说是一个异常艰难的百年。列宁(Vladimir Lenin)、斯大林(Joseph Stalin)、赫鲁晓夫(Nikita Khrushchev)、勃列日涅夫(Leonid Brezhnev)的接连统治都试图消灭所有组织化的宗教,基督徒因此被殴打、监禁和杀害。而这一套几乎就要成功了。根据全球基督教研究中心(CSGC)的数据,在苏联时期,俄罗斯福音派信徒的人数降到了1917年之前的25%。

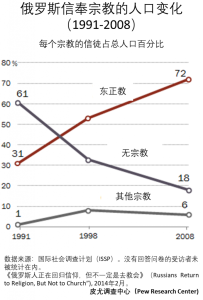

然后,在90年代初期,各加 盟共和国纷纷宣布独立以及柏林墙的倒塌,最终导致了苏联的覆灭。随着俄罗斯联邦秩序的重整,原先的宗教逼迫有所缓和。从1991年到2008年,自称不信任何宗教的人数从61%暴跌至18%,自称信奉俄罗斯东正教的人数则从31%飙升至72%(后来一直保持这个比例不变)。

盟共和国纷纷宣布独立以及柏林墙的倒塌,最终导致了苏联的覆灭。随着俄罗斯联邦秩序的重整,原先的宗教逼迫有所缓和。从1991年到2008年,自称不信任何宗教的人数从61%暴跌至18%,自称信奉俄罗斯东正教的人数则从31%飙升至72%(后来一直保持这个比例不变)。

而信奉包括伊斯兰教、天主教和新教在内的"其他宗教"的占比则从1%上升到6%,并保持攀升。截止2016年,全国有近10%的人是穆斯林,近1%是天主教徒,约4%是"其他",其中包括新教基督徒。

从百分比来看,新教基督徒真的只占小部分。根据CSGC的数据,福音派信徒人数甚至更少,如今约有120万,或者说不到1%。

但至少不是0%。随着逼迫减缓,俄罗斯的福音事工开始增长。随着国门向宣教士打开,成千上万的人涌入以给予帮助。约翰·麦克阿瑟(John MacArthur)也是其中一员,他协助开办了一个牧师培训中心和一间神学院。在过去的30年,一群数量不多、但稳定且受过神学训练的牧师开始涌现和带领教会,出版商们则开始翻译改革宗作家的书籍,还有个类似于福音联盟的网站开始每天推送以福音为中心的内容。

本文开头所提到的巴克姆特斯基九年前植堂建立的一间教会这些年间规模不停翻倍,从17位会友增长到500位(去年,这间教会自己也植堂了)。在2015年,这间教会成立了一个致力于重振教会和植堂的牧者网络;时至今日,该网络已由32位牧者发展到100位。去年10月,这个牧师网络的首届大会吸引了500人参与,国会山浸信会的主任牧师、九标志(9Marks)主席狄马可(Mark Dever)是这次大会的主要讲员。

巴克姆特斯基表示:“当人们想到俄罗斯的福音派基督教时,他们会觉得,哇,人太少了,且似乎前景渺茫。”看上去确实如此:俄罗斯最近对福音活动的逼迫十分严重,以至于2017年美国国际宗教自由委员会将其列为特别关注的16个国家之一。这也是为什么俄罗斯自2011年以来首次出现在“敞开的门”(Open Doors,一个事工机构,通过提供圣经、培训和实际帮助,坚固和服侍受逼迫的教会——译注)“对基督徒最糟糕的50个国家”名单上。

“但是,我觉得我们才刚刚启程,”巴克姆特斯基说,“我看到基督的教会正蓬勃发展。”

浸信会是俄罗斯最大的非五旬宗(non-Pentecostal,暨非灵恩)宗派,俄罗斯的浸信会来自德国。作为德国人的叶卡捷琳娜女皇(Catherine the Great)在1763年把俄国向“所有外国人”开放,而当时成千上万的德国人已经对持续了250年之久的一系列战争感到疲惫,便搬来了俄罗斯。

作为外来者,他们本不应在本地宣教,但这对于浸信会人士而言是很难做到的(“每一位浸信会成员都是一名宣教士”,这是宣教士约翰·格哈特·翁肯[Johann Gerhardt Oncken]说的,他在19世纪中期差派欧洲浸信会宣教士到俄罗斯)。1867年,德国浸信会在黑夜的河流中为第一个俄罗斯归信者施洗。两年后,第一间俄罗斯本土的浸信会成立了。

【圣彼得堡的这座小型俄罗斯东正教教堂建于1780年,建筑朝向叶卡捷琳娜女皇的方向。 / 图片来源:Flickr – Polyrus】

然而,浸信会以及其他非俄罗斯东正教(Russian Orthodox Church)宗派的快速成长,令国教(即俄罗斯东正教——译注)感到十分担忧。俄罗斯东正教比俄罗斯本身更悠久,早在公元988年,弗拉基米尔大公(Prince Vladimir)就将东正教立为基辅地区的国教。此后,虽然俄罗斯东正教于1448年被君士坦丁堡牧首逐出(俄罗斯主教会议于1448年选举了一位非君士坦丁堡牧首委任的主教,被认为非法并被逐出东正教,从而独立),但它继承了拜占庭那种“政教紧密关联”的传统。

因着这个传统,19世纪末的俄罗斯东正教领袖们有权禁止浸信会的聚会,并且在东正教的教会法庭审判他们,还施压使他们找不到聚会场所。

然而,1917年的布尔什维克革命后,东正教彻底失去了作为国教的政权优势。列宁的无神论政府停止了对俄罗斯东正教的所有补贴,停止承认教会婚姻,并控制了所有教会管理的学校。“政教分离法令”宣称,“每个公民都有权接受任何宗教或不接受任何宗教。”

这听上去很美好,但头两年里这个无神论国家就杀害了28位俄罗斯东正教的主教和许多祭司,并剥夺了他们作为公民的其余权利。浸信会则逃过一劫,只因苏联政府认为浸信会的发展能够削弱俄罗斯东正教。

那些存留的浸信会成员,由俄罗斯传道人威廉·费特勒(Wilhelm Fetler)牧养(他是司布真学院的荣誉毕业生)。此外,他们还得到了从德国返回的俄罗斯战俘的帮助,这些战俘在德国因为德国浸信会的福音工作而有约2000人归信。随着浸信会人数的增长,成员们开始照顾因第一次世界大战、俄国革命以及20世纪20年代初一场严重饥荒而产生的穷人与孤儿。

于是,《时代》杂志在1929年这样报道:“苏联计划:扶植浸信会,从而削弱东正教,……就在上周,精明的苏联人不得不承认他们失算了。”

事实上,浸信会通过他们的社会工作获得了如此之大的影响力,以至于1929年4月,苏维埃政府开始将教会的宗教活动限制于宗教建筑内,未满18岁者不允许参加。所有教会都必须登记,不属于国家的团体都遭到了解散。

在接下来的十年里,斯大林对所有基督徒(以及任何反对他的人)的逼迫变得更加恶劣,这被称为“大清洗”。

据CSGC估计,1921年至1980年,苏维埃杀害了2000万基督徒。“迫害是血腥的”,巴克姆特斯基说道。

1986年,苏联的“在案宗教囚犯”为397人,其中315人是基督徒,这当中又有170位是浸信会成员。其中一位是巴图林牧师(Nikolai Baturin),他第一次刑期还未满,便又多了一个刑期,因他不断为基督作见证。第二位是弗拉基米尔·凯洛(Vladimir Khailo),他的孩子在他被捕之前已被强行带走。 还有一位是安娜(Anna Chertkova),政府给她注射药物来治疗她对基督教的“严重精神障碍”(这招并未奏效。她在一封信的开头写道:“我以我们主耶稣基督的爱向你们众人问候……愿一切荣耀都归给神,直到永永远远!”)

这种逼迫一直保持着 高压态势,直到1991年苏联解体为15个独立国家。

高压态势,直到1991年苏联解体为15个独立国家。

“直到1989年7月,苏联海关官员仍在我们入关时没收了我的圣经与基督教文献,”当时任惠顿学院(Wheaton College)东西方基督教研究所主任的马克·埃利奥特(Mark Elliott)写道, “一年后的1990年8月,即便是作为与莫斯科国立大学交流计划的一部分,我的学生们仍被海关没收了大量基督教文献,还不许我们提任何问题。”

成千上万的基督徒一有机会便逃离这个国家。“这些大迁移规模巨大,所有福音派教会都受到波及,”埃利奥特这样告诉福音联盟记者。

但不是所有人都离开了。随着俄罗斯对工作移民敞开大门,成千上万的传教士开始涌入。

“苏联解体后,宗教取代了科学无神论和马列主义哲学,”维塔利(Vitaly Proshak)为国际宣教差会写道,“这标志着俄罗斯属灵复兴的开始。”

那些撑过共产党时期的基督徒们很快从一个官方新教宗派分裂成至少35个宗派,随后开始各自的事工。埃利奥特称之为“独立的基层宣教事工大爆炸”:仅仅花了十年时间,俄罗斯人开始在医院、孤儿院、监狱和慈善廚房(soup kitchen)展开事工;成立基督教出版社;并形成了基督教律师、医生、艺术家和企业家的专业网络。

与此同时,宣教士从边境涌入。1993年,前苏联“据最保守估计”有约1100名外国宣教士,1995年攀升至4400名,1997达到5000名。与此同时,在苏联和东欧服侍的宣教机构由1982年的150个激增至1989年的311个,1993年为691个,到1997年已接近1000个。

斯拉夫福音协会(Slavic Gospel Association)便是其中一员。罗伯特·普罗夫斯特(Robert Provost)校长帮助创建神学院,开办教牧实习中心,并差派俄罗斯牧师参加约翰·麦克阿瑟(John MacArthur)的牧者大会(Shepherds Conference)——要知道,因为被拘禁、殴打、挨饿和忙碌至极的教会至今还没有机会受到良好的装备。

新西伯利亚圣经神学院今年的毕业生 / 由叶夫根尼·巴克姆特斯基提供

因为看到需求和机会,麦克阿瑟“组织了一些牧者大会,”巴克姆特斯基说。斯拉夫福音协会和麦克阿瑟的马斯特国际神学院(Master’s Academy International)已经帮助建立几所圣经学校和神学院——包括新西伯利亚神学院圣经(Novosibirsk Theological Biblical Seminary,2000年)和萨马拉圣经培训中心在俄罗斯(Samara Center,2000年)——这些学校开始稳步帮助牧者接受基于圣经且健全的教义装备。

截止2019年,新西伯利亚圣经神学院已有200多名毕业生,萨马拉培训中心则有475名释经讲道课程的毕业生,还有约100名毕业生参加更艰深的硕士课程 (今年,培训中心预计约有30人参加非全日制的讲道课程,但实际来了65人)。

与此同时,一位前往乌克兰的宣教士注意到“没有很多好书可用”。(巴克姆特斯基记得,以前圣经和《天路历程》是俄罗斯唯一可以得到的基督徒书籍),丹尼·福特(Danny Foote)和一位宣教士朋友看中了约翰·派博(John Piper)的《看见并体验耶稣基督》(Seeing and Savoring Jesus Christ),先后又找了翻译、录入和校对人选。然后,他们又以同样的方式制作了另一本(后来福音联盟提供了一些资金与支持)。

福特说,“刚开始的时候,我们其实对改革宗人士写的书兴趣不大——我说的是派博和凯勒之类”,他在出版俄语书籍以期遇到更多读者(指改革宗市场小——译注)。“但现在市场够大了,我们能与不同的出版商竞争,希望有所建树”(他出版了凯勒的《21世纪教会成长学》和派博的《活出热情》,但销量遥遥领先的仍是《故事圣经》)。

萨马拉培训中心也在从 事翻译,协助出版商出版释经书。中心的一位毕业生则开始管理清教徒著作的翻译,在其年度牧者大会上(由麦克阿瑟、派博和保罗·华许作主讲),中心开始赠送莱尔(J. C. Ryle)的《古旧之道》(Old Paths,暂译)与《圣洁》等书。

事翻译,协助出版商出版释经书。中心的一位毕业生则开始管理清教徒著作的翻译,在其年度牧者大会上(由麦克阿瑟、派博和保罗·华许作主讲),中心开始赠送莱尔(J. C. Ryle)的《古旧之道》(Old Paths,暂译)与《圣洁》等书。

“我很感谢主,”俄语神学教师伊戈尔·格尔多夫(Igor Gerdov)说,与他在西欧的一些朋友相比,俄罗斯的资源很丰富,“比如,几乎没有意大利语的(改革宗)书籍。但当我在俄罗斯教授神学课程时,这里有古德恩(Grudem)、伯克富(Berkhof)和米拉德·艾利克森(Erickson)的《系统神学》。我也有博爱思(James Montgomery Boice)、莱利(Charles Ryrie)及加尔文(Calvin)的全套文集(全都是俄语)。”

今年春天,凯勒的《在苦难中与神同行》(Walking With God Through Pain and Suffering,暂译)及巴克姆特斯基的《喜乐在此处》(Here Is Your Happiness,暂译)在同一家大型出版社于同一天发行。

“这是俄罗斯史上,第一次有最大型的俄罗斯出版社出版新教作家的书,”巴克姆特斯基说,“这太棒了。全国所有主流俄语书店都将出售这些书,因此我们正为这些书能结出果实而祷告。”

对于一个最近开始重启打压宗教自由的国家来说,这是个好消息。

从1997年一项要求“所有宗教团体重新向政府登记”的法规开始,克里姆林宫向非东正教宗派施压已成为常态。2016,政府禁止非东正教人士在教会建筑之外传福音;2017年,政府将耶和华见证人认定为极端主义团体并将其取缔。2019年,一名71岁的浸信会牧师被指控从事非法宣教活动,两名浸信会成员因在公共汽车站分发福音小册子而被罚款。

在萨马拉培训中心的全俄工作人员 / 图片来源:伊戈尔·格尔多夫

外国宣教士则备受怀疑。截止2014年,萨马拉培训中心所有非俄罗斯籍宣教士的签证都没有通过。 (“谢天谢地,这不是世界末日,”格尔多夫说,他们已经装备了足够多的俄罗斯神学生来接替他们的位置。)

USCIRF报告说,“俄罗斯立法针对‘极端主义’,却未清晰定义这个词,这使得国家能够起诉大量实际上非暴力与非政治的宗教活动。”虽然这次行动是针对耶和华见证人,但宗教自由学者们表达了担忧,因为福音派基督徒可能会成为下一个目标。

“当你听到尼日利亚人因信仰而被杀时,很难说(俄罗斯政府的)这个行政罚款是逼迫,”格尔多夫说,"如果你把这(轻微的压力)都称为逼迫,那么这个词就失去意义了……总体而言,在俄罗斯的历史长河里,我们拥有史无前例之多的优质资源可供使用。”

因此,基督徒正在充分利用它们。

巴克姆特斯基来自西伯利亚,但他没有在那里植堂。

他说:“西伯利亚当地的教会之所以如此兴旺,是因为在苏联时期共产党遣送了很多牧师去那里。现在,西伯利亚教会差派我作为宣教士,回到莫斯科和其他地方。”

莫斯科是俄罗斯最有影响力的城市——好比把美国的纽约市和华盛顿特区合并,且人数比两座城市加起来还要多。巴克姆特斯基2009年在此处植堂,名为俄罗斯圣经教会(RBC)。

叶夫根尼·巴克姆特斯基在RBC领会 / 图片来源 RBC

这间教会属于俄罗斯福音派浸信会联会(Union of Evangelical Christian-Baptists of Russia),巴克姆特斯基说这是“一般的保守福音派。你可以从中找到一些改革宗教会,但因俄罗斯没有直接经历过宗教改革,所以‘改革宗’不是我们常用的词汇。”(然而,和美国的浸信会一样,这里的教会中阿民念主义和加尔文主义同样彼此格格不入。)

巴克姆特斯基所在的RBC在过去10年中,每周聚会的人数超过500,其中许多人是新归信的。

“在我们三小时的主日聚会中,有这样一个环节,人们可以站到前边(现在我们限定在10人),分享他们本周计划传福音的对象,”他说,“然后全体会众一起为他们祷告。试想,几个月或几年后,有新归信的人过来对你说,”你一直在为我的归信祈祷。“这个环节是最好的个人布道课程,且每个主日都有。”

RBC的新成员课程每年吸引约150人次参加(一些人可能在重复上,也有一些人是别的教会的人过来旁听),这是巴克姆特斯基实践教会论的方式之一,也是他在俄罗斯教会中看到的最重要的问题之一。

巴克姆特斯基说:“(在过去)我们有过很多事工,但更多是将其当作项目,而不太思考教会论。俄罗斯教会将宣教学当作教会论的根基, (结果造成)福音越来越少,实用主义越来越多。”

阿尔曼·奥巴基洛夫(Arman Aubakirov)花了一年多的时间采访俄罗斯的教会和九标志(9Marks)的一些事工,他说:在一些教会,牧师直到主日走进教会后,才决定要证道的内容,有时候甚至才决定谁来证道。“而且这些证道只是在聊天,连释经讲道的边都没沾到。”不仅如此,许多教会也不再有“成员”这回事了。

2017年,巴克姆特斯基和奥巴基洛夫在参加九标志会议时相识。没过多久,他俩以及九标志的同工都发现了俄罗斯教会现状的一些问题。

在过去的一年半里,奥巴基洛夫参加俄罗斯和乌克兰各地的基督徒大会;在萨马拉培训中心与麦克阿瑟建立联系;尽可能地与自己找得到的小型出版商、教会和事工机构会面;还加入了巴克姆特斯基的俄罗斯圣经教会,后者当时运营着教牧实习、周末营和牧者大会,以及一个名为“艾克利西亚”(Ekklesia,这个词是希腊文旧约对希伯来文词语 qahal 的翻译,指聚会——译注)的牧者网络。

九标志计划帮助“艾克利西亚”与尽可能多的以福音为中心的事工合作——并为那些关于圣经神学的谈话推波助澜(这些谈话会被分享至全国)。

巴克姆特斯基和狄马可在莫斯科 / 图片来源:戴睿柯

“一开始,我们不得不花钱请出版商印刷书籍,因为没人认识李曼(Jonathan Leeman,九标志事工的总编辑——译注)或何大卫(David Helm,著有《解经式讲道》——译注),”奥巴基洛夫说,他加入福特的沐光(In Lumine Media)以及九标志,以便让《解经式讲道:今天如何传讲圣道》这本书可以在全国免费发放。

利用休息时间,他将“约150篇核心文章”翻译为俄语,并为约15部林格尼尔福音事工(Ligonier)及九标志的视频添加俄语字幕,随后把它们发布在九标志俄语官网;与此同时,其他以福音为中心的网站也在成长——如“艾克利西亚”、萨马拉培训中心及福音派基督教,后者是由两名俄罗斯圣经教会的成员去年开始运营的。自2011年10月来,阿列克谢·考罗米伊策夫(Alexey Kolomiytsev,他在华盛顿州一间大部分是移民的教会以俄语进行释经讲道)的YouTube频道已有近1150万的播放量。

“借着神的恩典,在那一年半的时间里,九标志已被俄罗斯与乌克兰牧师们所熟知,”奥巴基洛夫说。在18个月内,出版商已经出版了大约12本新的九标志俄语书籍;他们与一对乌克兰和哈萨克斯坦的夫妇合作,计划今年再出版10本。狄马可的《何谓健康教会?》、李曼的《教会成员制》、史麦克(Mack Stiles)的《福音布道》、以及何大卫的《解经式讲道》均在一年内售罄。

“我估计,牧者们都已经听过九标志这个名字,或许还读过它的文章或书籍,”奥巴基洛夫说。通过国际宣教委员会,他每两个月分发三至五本以福音为中心的书籍给乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯的50名牧师。他唯一的问题就是资金不足,因为3月份宣布该计划时,他就收到了200封来自“买不起书的乡村牧者”的申请。

但仅仅一年之后,“聚会”和九标志能已经有能力将俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦的十几位核心同工送到国会山浸信会(Capitol Hill Baptist Church,在美国——译注)的培训活动。几个月后,由狄马可主持的“艾克利西亚”大会吸引了500名与会者。

2018年12月,奥巴基洛夫收拾行囊,回哈萨克斯坦牧养那里的一间小教会。“我的使命结束了,”他说,“这场运动已经成了气候。”

福特说,过去几年中以福音为中心的神学在悄然冒泡,这都是“上帝的工作”。

在“艾克利西亚”大会上出售的九标志书籍 / 由戴睿柯提供

“你可以看到上主之手的护理,好使人们得到资源”他说。“我不认为这些果效是由单单一件事所推动的,因为有如此之多独立的机构与工人为着同一目标而努力,并最终携起手来。”

九标志的国际总监戴睿柯(Rick Denham)见证了改革神学在巴西增长的这种模式,他期待“福音派基督教网站能继续成长,发出更广博的声音,我期望‘艾克利西亚’也能继续成长。”

然而,这种成长也可能带来麻烦。

“俄罗斯政府最初处理的,是那些有可能成为政治挑战的事,”戴睿柯说。“福音派在这方面曾经存在感很低,但今非昔比。”所谓树大招风,福音派可能成为下一个目标。

“作为宗教改革的后裔,我们相信上帝的主权,并知道祂有一个计划,”福特说,“即使是一位将向教会施压之人成为了执政者,我们也相信祂的主权,仍然信靠祂,也应当信靠。无论上帝许可何事发生,这都是祂彼时彼刻为着教会的益处而允许的。”

译:许志斌,校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:What the Soviets Intended for Siberia, God Intended for Good。