医疗宣教士里克·萨克拉(Rick Sacra)曾三次从同一个地方撤离。

他的职业生涯是在利比里亚的一家宣教士医院度过的,面临人身危险时他会撤离,之后再回去,一次又一次——先是因为内战、后来是政治动荡,第三次是埃博拉疫情。

如果你问他为什么总是回去,他会笑着告诉你他个性固执。

但事情远非如此。

同为宣教士的老朋友戴夫·德克尔(Dave Decker)说:“当你所爱的人发生意外时,与他们在一起固然难受,但你若是远在他乡,只有干着急的份,那就更糟糕了。”

同为宣教士的老朋友戴夫·德克尔(Dave Decker)说:“当你所爱的人发生意外时,与他们在一起固然难受,但你若是远在他乡,只有干着急的份,那就更糟糕了。”

当你的孩子在学校病倒,或者你远在另一个城市的姐姐遭遇车祸,你就会有这种感觉。当年飞机撞击世贸中心,如果你不在美国,你也会有这种感觉。正是这种情感让朋霍费尔回到德国,让甘地回到印度。

里克的情景有点像那种情况,但又不完全是。里克出生在波士顿附近。他在罗德岛上的大学,在马萨诸塞州读的医学院。他娶了一个来自佛罗里达的女孩。但要说起来的话,他的家是在东海岸。

同为医疗宣教士的乔恩·菲尔德(Jon Fielder)说:“内战期间,‘永恒之爱赢得非洲’医院(ELWA)不得不暂时关闭,萨克拉夫妇跟随利比里亚难民前往科特迪瓦(Côte d'Ivoire),继续为他们提供医疗服务。菲尔德的组织“非洲宣教医疗保健”( African Mission Healthcare),在去年 10 月授予萨克拉“格尔森·勒查姆杰出基督教医疗服务奖”(L'Chaim Prize for Outstanding Christian Medical Service)。

“想一想:萨克拉夫妇完全可以——他们有充足的理由——返回美国。医院关了,病人也走了,他们本可以去非洲更稳定的地方。许多地方都急需医生。那为什么要跟着这些利比里亚人去了另一个国家呢?”

里克在波士顿郊区的一间圣公会里长大,从小就参加主日学、假期圣经学校和青年团契各种活动。

“很多宣教士会来教会演讲。”里克说。初中时,他就知道自己想加入他们。他总是问同一个问题“你们那里需要医生吗?”

因为他既想做宣教士,又想做医生。小时候,他在图书馆借阅了关于人体、动物以及路易·巴斯德(Louis Pasteur)和亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)等生物学家的书籍。小学时,他向父亲打听上医学院的事。八年级时,他做了阑尾切除手术,这是他一年里最开心的事。

因为他既想做宣教士,又想做医生。小时候,他在图书馆借阅了关于人体、动物以及路易·巴斯德(Louis Pasteur)和亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)等生物学家的书籍。小学时,他向父亲打听上医学院的事。八年级时,他做了阑尾切除手术,这是他一年里最开心的事。

里克的目标从未动摇过——除了在布朗大学时,教授告诉他成绩不够好,不能上医学院,这着实让他吓了一跳。于是他放弃了摇滚乐队,搬到了他“最书呆子气朋友”的隔壁,刻苦学习,直到成绩好了起来。

大学毕业后,里克和他的未婚妻黛比(Debbie)参加学园传道会(Campus Crusade,即现在的 Cru)去日本过了一个暑假,体验了海外宣教工作。两人都很喜欢,不过,他们也听说,几乎每个人都喜欢这种暑期宣教之旅。别人告诉他们,要真正体验宣教生活,你必须至少待上一年。

于是,这对夫妇去找可以服事一年的地方。他们找到了一份非洲大陆医疗需求最大的宣教士医院名单,并询问了上面列出的 10 家医院,是否可以在那里服事一年。

这些医院都说不行。

里克说:“医学生的实习期为八周。宣教医院的安排导致他们无法接收想要待更长时间的学生。”

利比里亚蒙罗维亚的 ELWA 医院同样拒绝了他们的申请。该医院由国际事工差会( SIM )的宣教士于 1964 年建成,目的是支持围绕非洲第一个基督教广播电台(呼号为 ELWA)而发展起来的社区。

但 ELWA 社区还有一所小学,大约有 150 名学生,他们正在寻找一名初中社会学教师。而黛比就是教初中社会学的。

“我们对利比里亚一无所知”,里克告诉福音联盟,“我们没有觉得神呼召我们去利比里亚或者任何其他地方。我们发现可以去那里之后,还得去图书馆找些书来看看利比里亚在哪里。”

他们发现,这个国家位于非洲西海岸,由前美国和前加勒比奴隶于 19 世纪 20 年代初建立,经济发展缓慢,总统塞缪尔·多伊(Samuel Doe)通过政变获得控制权,并通过镇压政变来保持权力。

1987-1988 的学年,萨克拉夫妇在蒙罗维亚的一个大院里度过,那里有近 70 名宣教士——医生、教师、寄宿学校的家长、电台工作人员及其家人,热闹无比。

“我们爱上了利比里亚,”里克说,“我们喜欢那里的人民、文化和所有的一切。”

1987-1988 学年结束后,萨克拉夫妇返回美国,这样里克可以完成医学院的学业和住院医师培训。

与此同时,查尔斯·泰勒(不是那位同名的加拿大哲学家)发动了针对杜伊的最后一次政变。多伊总统于 1990 年被杀,泰勒和他的敌对军阀在此后的七年里一直在争夺权力。

里克说:“1994 年,国际事工差会接受我们(作为宣教士)时,事态已经平静下来,他们正在重新开放利比里亚。我们并没有认真考虑过其他选择,也没有去其他地方考察事工的可能。”

他们回到了大院,但是那里已经面目全非。在国际事工差会两次撤离工作人员之后,只剩下三分之一的宣教士。建筑物被迫击炮弹击中。印刷厂被烧成废墟。无线电信号发射台被洗劫一空。

里克说:“但 1995 年我们到达那里时,大家都很乐观。毕竟,过渡政府已经掌权,没有必要再打仗了。国际事工差会渴望重建起来。”

但是,萨克拉一家——里克、黛比和他们两个岁数还小的儿子——在利比里亚只待了大约一年,“一切又都崩溃了”。

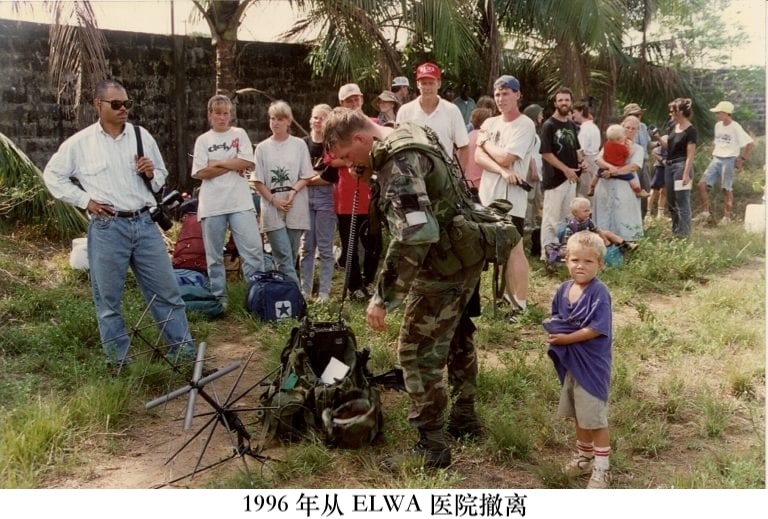

1996 年 4 月蒙罗维亚硝烟四起,大多数国际非政府组织都撤出了工作人员。

德克尔说:“离开蒙罗维亚实在是太令人痛苦了,因为危机还没有结束,但情况已经变得非常糟糕,你无法在那里继续服事。在我们熟悉和热爱的人最需要帮助的时候,而你不得不离开他们,这种痛苦实在让人难受极了。飞机或直升机起飞的那一刻,你以为会感到一种巨大的解脱,但实际上,你从未真正解脱过。”

里克说,在美国等待,“令人沮丧,有太多不确定因素。我们本想早点回到非洲,但黛比怀孕了,她头两个孩子都是剖腹产”。

里克说,在美国等待,“令人沮丧,有太多不确定因素。我们本想早点回到非洲,但黛比怀孕了,她头两个孩子都是剖腹产”。

8 月,利比里亚签订了一项条约,承诺在第二年举行选举,利比里亚的战事随之平息。萨克拉夫妇留在美国足够长的时间,黛比生下了他们的第三个儿子,孩子四个月大时他们乘飞机回到非洲。

但他们无法直接返回利比里亚,因为那里仍然没有领导人,局势也不稳定。于是他们前往附近的象牙海岸(科特迪瓦共和国),那里有成千上万的利比里亚难民。里克说:“我们几个人开始返回利比里亚,每次逗留 10-14 天。”

当时的情况是,厌倦了暴力的利比里亚最终投票泰勒上台,同时,国际事工差会告诉 ELWA,他们六年内已经撤离了三次,不能再次开放,利比里亚人说他们会自己重新开放医院的时候,里克就在这样的背景下进进出出利比里亚,做了一年。后来,他说服国际事工差会让他在 ELWA 医院任职。

他说:“我爱这家医院。我想帮助它成功。”

这就是他的固执。黛比称之为“死缠烂打精神”。

她说:“里克这个人一旦开始做一件事,就会坚持到底,直到神清清楚楚地告诉他还有别的事情要做。我们从来没有感觉到神告诉我们要去做其他的事。”

1998 年 6 月,里克举家搬回了无水无电的大院。他说:“我们让看门人去井里打水,把水桶都装满。在准备剖腹产手术前我要好好洗手,这时护士或助手会往我手上浇水。如果要做手术,就得打开发电机。”

几年来,萨克拉一直与宣教士医生史蒂夫·贝福斯(Steve Befus)分担工作;2000 年,贝福斯被诊断出患有淋巴癌,萨克拉成为唯一一名长期在岗的宣教士医生。他带了几名利比里亚医生,发现自己喜欢指导他们。

几年来,萨克拉一直与宣教士医生史蒂夫·贝福斯(Steve Befus)分担工作;2000 年,贝福斯被诊断出患有淋巴癌,萨克拉成为唯一一名长期在岗的宣教士医生。他带了几名利比里亚医生,发现自己喜欢指导他们。

他说:“我喜欢教年轻医生如何做剖腹产手术,或如何照顾心脏衰竭的病人。我喜欢教住院医生,传授知识技能给他们。”

有那么五年的时间,利比里亚一直太平无事。

萨克拉说:“我们住在海滩上,一点都不夸张。对孩子们来说,这是一个好地方——只要没有子弹乱飞。”

1999 年,子弹又开始四处乱飞,这次是在农村。2003 年,叛军抵达蒙罗维亚,与此同时,泰勒因在邻国塞拉利昂的残酷内战中犯下战争罪而受到联合国法庭起诉。

里克说:“ELWA 从未在发生战斗的地区活动过。不过,这取决于你如何定义‘地区’——战斗发生在六到八英里之外。我们都能听到。”

黛比和孩子们离开了;三周后,国际事工差会把里克也撤了出来。但他们一家并没有离开非洲,而是留在了象牙海岸,直到泰勒下台。

“我们从未感到不安全,”黛比说,“我们感到主在保护我们。”

神的确做到了。内乱结束后,萨克拉夫妇在 ELWA 安顿下来。新的宣教团队成员来了。利比里亚唯一的一所医学院再次开学。

黛比告诉福音联盟:“那些年是真正的建设时期。”

2010 年,萨克拉夫妇搬回美国,在那里住了几年,让儿子们安顿下来,熟悉当地高中和大学生活,一家人也稍事休整。

2010 年,萨克拉夫妇搬回美国,在那里住了几年,让儿子们安顿下来,熟悉当地高中和大学生活,一家人也稍事休整。

但里克也“坚信我应该开办一个家庭医学住院医生项目。”

内战持续了 14 年,造成 27 万人丧生,只有 16 家医院还算在某种程度上正常运营,需求十分迫切。10 名医生中有 9 名已经逃离,剩下只有 90 名医生为近400 万的人口服务。医疗培训系统一塌糊涂;国家已经 20 年没有开设任何住院医师培训项目了。

就这样,里克穿梭于两个大洲之间,每三个月里有一个月在利比里亚工作。(他在美国服务于一家为低收入人群服务的诊所,工作时间很灵活)。2014 年 5 月,他在利比里亚度过,并计划于 8 月中旬返回。

那年春天,附近的几内亚报告了罕见且往往致命的埃博拉病毒病例。四月份,ELWA 医院准备好了隔离病房,但里克在的那段时间,隔离病房一直空着。

6月11日,利比里亚卫生部向 ELWA 送去了首批两名埃博拉患者。其中一人死在救护车上。

在接下来的六周里,埃博拉肆虐蒙罗维亚。它通过接触血液和呕吐物等体液传播;很快,医院成了最危险的地方。没有被感染的医护人员又害怕又着急,纷纷辞职。医院接连关闭。

宣教士医生肯特·布兰特里(Kent Brantly)告诉《时代周刊》:“病人的数量呈指数增长”。他和护士助理南希·莱特波尔(Nancy Writebol)感染了埃博拉,此时他正在 ELWA 的病房工作。几天后,另一名护士也被确诊。ELWA 关闭医院,以消除传染。

就在美国国务院努力将布兰特和莱特波尔送回美国的同时,美国疾病控制和预防中心警告公众,避免所有前往西非的“非必要旅行”。(总体而言,西非 28,000 多名埃博拉患者中约有 60% 将死于埃博拉)。但里克已经订好了机票。

就在美国国务院努力将布兰特和莱特波尔送回美国的同时,美国疾病控制和预防中心警告公众,避免所有前往西非的“非必要旅行”。(总体而言,西非 28,000 多名埃博拉患者中约有 60% 将死于埃博拉)。但里克已经订好了机票。

他说:“我最担心的是蒙罗维亚的所有医院都关闭了。作为拥有 150 万人口的利比里亚首都,病人却无处可去。如果你得了阑尾炎,你会死的。如果你得了绞窄性疝气或需要剖腹产,你也活不了。”

无论如何,里克和黛比告诉自己,他可能会没事的。他只是治疗普通病人,根据世界卫生组织的说法,如果病人没有严重的发烧症状,他们就没有感染埃博拉病毒。(“事实证明并非如此”,里克说)。

他在莱特波尔离开前几小时抵达医院,开始帮助医务主任杰里·布朗(Jerry Brown)重新开放医院。许多员工害怕受到污染,都待在家里。有一天晚上,整个医院的工作人员只剩下里克和一名药房技术员。

里克在利比里亚待了四周后,体温开始升高。他立即将自己隔离起来。当检测结果显示他染上了埃博拉,他给黛比打了电话。

他告诉福音联盟:“在那段时间里,她非常了不起。她从来没有说过‘看看你做的事’,一次都没有。她真的很了不起。”

但其他人说了。德克尔记得,他在健身中心的电视上看到了里克的新闻。他的健身伙伴说:“这简直蠢透了。我真不敢相信他居然去到那里。”

有好多人和他一样——电视节目下方的评论区和社交媒体上到处都是说同样话的人。这些医护人员为埃博拉患者牺牲自己,这种壮举震撼了全美上下,他们最终被评为《时代周刊》年度人物。

无论是批评还是赞扬,都没有打动里克。他乘坐隔离舱飞往奥马哈,治疗第一周后,他终于可以与德克尔说一点话。

无论是批评还是赞扬,都没有打动里克。他乘坐隔离舱飞往奥马哈,治疗第一周后,他终于可以与德克尔说一点话。

德克尔说:“他向我讲述了他在利比里亚看到的一切,还有他认为需要做的事情,他边说我边做笔记。我眼前坐着的这个人差点就死于一种最可怕的疾病,但他的全部注意力都集中在利比里亚的危机上。”

9 月 25 日,里克离开了医院。十天后,他发烧咳嗽,不得不重返医院。他的左眼变得模糊不清,肌肉摸上去像锯末。

起初,他只能在固定自行车上骑三分钟。

到了感恩节,他开始渴望回到利比里亚。

一月份,他再一次回到了蒙罗维亚。

黛比说,“你必须认识到,上帝让他们成为这样的人”。她和里克是同一种类型的人,当大火、子弹和致命传染病袭来之时,别人纷纷跑路,他却迎面直上。“我记得在我们结婚之初就意识到,他的慷慨是一种属灵恩赐,这不仅体现在金钱上,还包括他的所有。我必须时刻牢记,你不能消灭圣灵的感动,圣灵会感动一个人,让他发挥自己的属灵恩赐。”

黛比说,“你必须认识到,上帝让他们成为这样的人”。她和里克是同一种类型的人,当大火、子弹和致命传染病袭来之时,别人纷纷跑路,他却迎面直上。“我记得在我们结婚之初就意识到,他的慷慨是一种属灵恩赐,这不仅体现在金钱上,还包括他的所有。我必须时刻牢记,你不能消灭圣灵的感动,圣灵会感动一个人,让他发挥自己的属灵恩赐。”

有时,配偶、父母、兄弟姐妹、子女和朋友的担心和等待是否会让他们感到为难?

她说:“是的,丈夫是医生,他总是愿意随时随地给人看病。这让我有点心烦。但我必须让自己也变得慷慨起来,尽管这并不是我的恩赐。我必须让神的慷慨通过他倾泻出来。通过让他发挥他的属灵恩赐,我也学会慷慨。”

她告诉福音联盟,这就是“完全降服,不对上帝的引领添加任何附加条件”。

菲尔德写道:“萨克拉夫妇并没有按部就班地走上受过良好教育的现代西方专业人士的既定人生道路, 他们也不是唯一抛弃了这种生活方式的人......”。

他列举了一些例子:杰夫·佩里(Jeff Perry)在视网膜脱落后仍坚守在南苏丹农村地区,决心“不管右眼是否瞎掉”,他都要继续工作。斯蒂芬·福斯特(Stephen Foster),不管是眼镜蛇、武装士兵企图绑架他的护士,还是儿子得了小儿麻痹症,这些都不能阻扰他继续在安哥拉服务。拉斯·怀特(Russ White),先是差点死于脓毒性休克,后来又差点死于脑部感染,但现在他依然在肯尼亚兢兢业业地工作。

德克尔说:“当宣教士不再觉得自己身处异国他乡、与陌生人为伍时,一件疯狂的事发生了。这里就成了他们的家。这里的人就成了自己人,成了我们的家人。”

就许多方面而言,这是一个比原生家庭更强大的家庭。他们是属灵上的弟兄姐妹,因为拯救人的性命、灵命而团结在一起。

作为一名基督徒,里克 “为了帮助那些需要他关注的人,会付出额外的努力”。在 ELWA 负责艾滋病项目的利比里亚护士雷切尔·哈里斯(Rachelle Harris)说,“许多艾滋病病毒呈阳性的病人在与里克医生接触后找到了希望,里克医生告诉他们,尽管他们的情况很糟糕,但他们仍然可以活下去,并成为他们想成为的人。有时,他甚至会和他们一起哭泣......他的影响给迷茫疲惫之人带来了希望”。

里克说:“我热爱利比里亚文化,我完全浸润在其中,我了解它”。他的利比里亚方言说的十分地道,让人以为他把电话交给了当地人。“我喜欢教书。我喜欢改变人们的生活。”

里克说:“我热爱利比里亚文化,我完全浸润在其中,我了解它”。他的利比里亚方言说的十分地道,让人以为他把电话交给了当地人。“我喜欢教书。我喜欢改变人们的生活。”

里克的工作还没有结束。利用格尔森·勒查姆奖的 50 万美元奖金,他计划培训家庭医学专业的学生——利比里亚每 1.5 万人中仍然只有一名医生。他打算安装太阳能发电设备,这样医院就能用上更便宜的电。他还打算建立一个重症监护室——这对于一个几乎没有资源治疗外伤患者、高血压孕妇或患病新生儿的国家来说至关重要。

菲尔德说:“萨克拉夫妇的委身代表了宣教事业的最高境界——对一个民族、一个地方、一个机构,付出彻底的爱和彻底的牺牲。”每当我听到这样的故事时,我总会想起《路得记》的第 1 章,路得对拿俄米说:“你往哪里去,我也往那里去;你在哪里住宿,我也在那里住宿;你的国就是我的国,你的神就是我的神。 你在哪里死,我也在那里死,也葬在那里。除非死能使你我相离!不然,愿耶和华重重地降罚与我。”

黛比告诉福音联盟,在里克的朋友和家人中,“我想不出有谁说过‘不要回去’”。

德克尔说:“我为他这样做感到骄傲。我们仰赖神大能的良善。我们很知道会发生什么。没人能保证他会活下来,对肯特和南希来说,也是如此——但我们都会说,这是一件值得献出生命的事。”

译:变奏曲;校:JFX。原文刊载于福音联盟网站:'Worth Laying Down Your Life': The Missionary Adventures of Rick Sacra.